アーティスト作品ARTISTS WORKS

クリックで作品詳細がご覧頂けます。

タップで作品詳細がご覧頂けます。

《草だるま(くさだるま)》

荒井 経

今回のビエンナーレには、だるまの出品となりましたので、現在取り組んでいる《草虫図》のシリーズを一対の白河だるまに描き込みました。

草花が虫とともに描かれる「草虫図」は、古くから中国で吉祥図(きっしょうず:おめでたい図柄)として描かれ、日本でも親しまれてきました。

本作は、吉祥図としての「草虫図」に福島の豊かな自然を重ねてイメージしています。

《生気を昇華させる襞達磨》

伊藤 公象

「襞」の概念をもとに、身近な風景のプリント紙と土による収縮作用から出来る「紙襞 」(新作ドローイングの手法)を無作為に手で千切り、孫娘とともにダルマ全体に貼り付け、生気を昇華させる意図を強調した。

制作助手・伊藤日菜子

《Mr.ダルマの休日-Auld L ang Syne-》

伊藤 有壱

久々の休日を迎えたMr.ダルマ。

眉毛の鶴、髭の亀たちにも休暇を与え

気に入りのグレナカートチェックのスーツに身を包み、

鼻歌は「Auld Lang Syne」

友よ、古き昔のために、

親愛のこの一杯を飲み干そうではないか

Eugene Cossmannのワルツバージョンが今の気分だ。

さあ、この楽しい休日、

誰に会おう、どこに出かけよう?

ーーーーーーーーーーーーー

作品解説

昔インドから中国に禅宗を伝えた達磨大師も今ではすっかり日本に溶け込み

親しまれています。

みんなの願掛け・期待を一身に背負う毎日はそれなりに

しんどいのでは、とダルマ氏の休日をコンセプトに作品化しました。

(ここから妄想)

白河だるまの特徴である顔の鶴亀、松竹梅にも休みをあげて顔はスッキリ!

着古した真赤な服もクリーニングに出し、趣味のグレンチェックスーツと帽子

で決めて出かける気分は上々!

昔ラジオから聞こえてきた古関裕而編曲の「別れのワルツ」のメロディーが好きで、調べてみると原曲「Auld Lang Syne」は積み重ねてきた「時」への親愛に乾杯するスコットランドの歌と判った。

以来、日本に来て過ごした1000年近い歳月に思いを馳せながら街角のBARでスコッチを一杯やるのがお気に入りのダルマ氏。

そんな彼の横でいにしえの話を聞いてみたいなあ。

話のお礼に一杯奢るならマッカランよりは文豪スティーブンソンが愛したタリスカーかな。。

などと妄想を楽しく遊ばせて創らせて頂きました。

短い休みを満喫したダルマ氏はきっとみんなの辛抱の毎日とかけられた願いを力強く支えてくれるでしょう。

《しょうちくばいつるかめまるさんかくしかく》

今井トゥーンズ

だるまのモデルは禅宗の祖と呼ばれる菩提達磨大師が座禅を組んでいる姿と言われていますが、

禅宗の祖故に禅画にも達磨大師が描かれたものが数多くあります。

私の好きな白隠や仙厓も達磨画を数多く残しています。

仙厓の作品で「◯△□」(まるさんかくしかく)という有名な禅画があります。

諸説ありますが、

まる→円相(欠ける事のない絶対的な真理や境地)、

さんかく→坐相(座禅を組む姿。仏と一体となった姿)、

しかく→囚われた心(囚という漢字が示す通りの、四角に囲まれた人(心)の姿)

という禅の考えを表現している作品です。

全てが「◯△□」(まるさんかくしかく)という墨絵で書かれた三様の記号が重なり内包されています。

「白河だるま」にも様々な縁起の良い記号(松竹梅鶴亀)を模し、人々の祈願を一手に引き受けます。

前出に「だるまは達磨大師が座禅を組んだ姿」と書きましたが、

だるまは禅=精神世界という形で、人々の人生を拡張し、発展させてもいたのです。

(短な所で言えば、スティーブ・ジョブズが禅道に出会ってなかったら、

APPLE社も今この文章を書いているIphoneも存在しなかったはずですから)

我々の知らないうちに「達磨大師=だるま」を通じて「人類の拡張と発展」という大きな祈願がかなっていることになります。

世界は繋がり、全ては「◯△□」(まるさんかくしかく)に内包されている、

言わば、「全ては、「だるま」にある」という結論に至りました。

ならば、だるま要素の「松竹梅鶴亀」の記号と禅の「◯△□」(まるさんかくしかく)を重ね繋げ組み合わせ

一体化させようと、アートというより「白河だるま」として、デザイン的に制作させて頂きました。

戦争、流行病、天災、人災、経済難、私たちが思っている以上に均衡のとれた平和な世界になるには

まだまだ「□(しかく)」な私たちですが、

白河だるま(△)に願いを掛ければ、必ずや世界は◯(まる)くなる筈です。

そう願うばかりです。

早く両目に目が書き込まれる日が来ますように。

《border painting (ボーダーペインティング)》

内海 聖史

今回の「福島ビエンナーレ2022」のタイトルが「境-Borderless」とのことで、境界を問う作品を制作いたしました。

白河ダルマに直接油絵の具で制作した作品と、それと対になる、白河ダルマと同じサイズ「縦×横×厚み」のパネルにキャンバスを張って描いた作品です。

ダルマに描いたものは絵画なのでしょうか?こんなにぶ厚い絵画は立体なのではないのでしょうか?

絵画の問題を行き来するので、タイトルは「border painting (ボーダーペインティング)」です。

《阿吽 (阿・吽) 20-1》

岡村 桂三郎

白河に来て、沢山の素晴らしい狛犬と出会うことができました。

そして、石工たちの力量に感動しました。

その白河の狛犬へのオマージュとして、白河達磨の御利益に、狛犬の霊力を加えてみました。

邪気を祓い、疫病を退散させ、天災人災を退ける。

「阿吽」の呼吸で、私たちの生活を守ってくれるよう願いを込めました。

《虎達磨(とらだるま)》

金子 富之

《大舞虎》(常宣寺 展示作品)と関連させ、虎で合わせました。

片目にしたのは将来的にこの達磨を持った方が、目的達成した時に目を自分で描いていただくためです。

虎の威を借りて何かを成し遂げる力になればと思います。

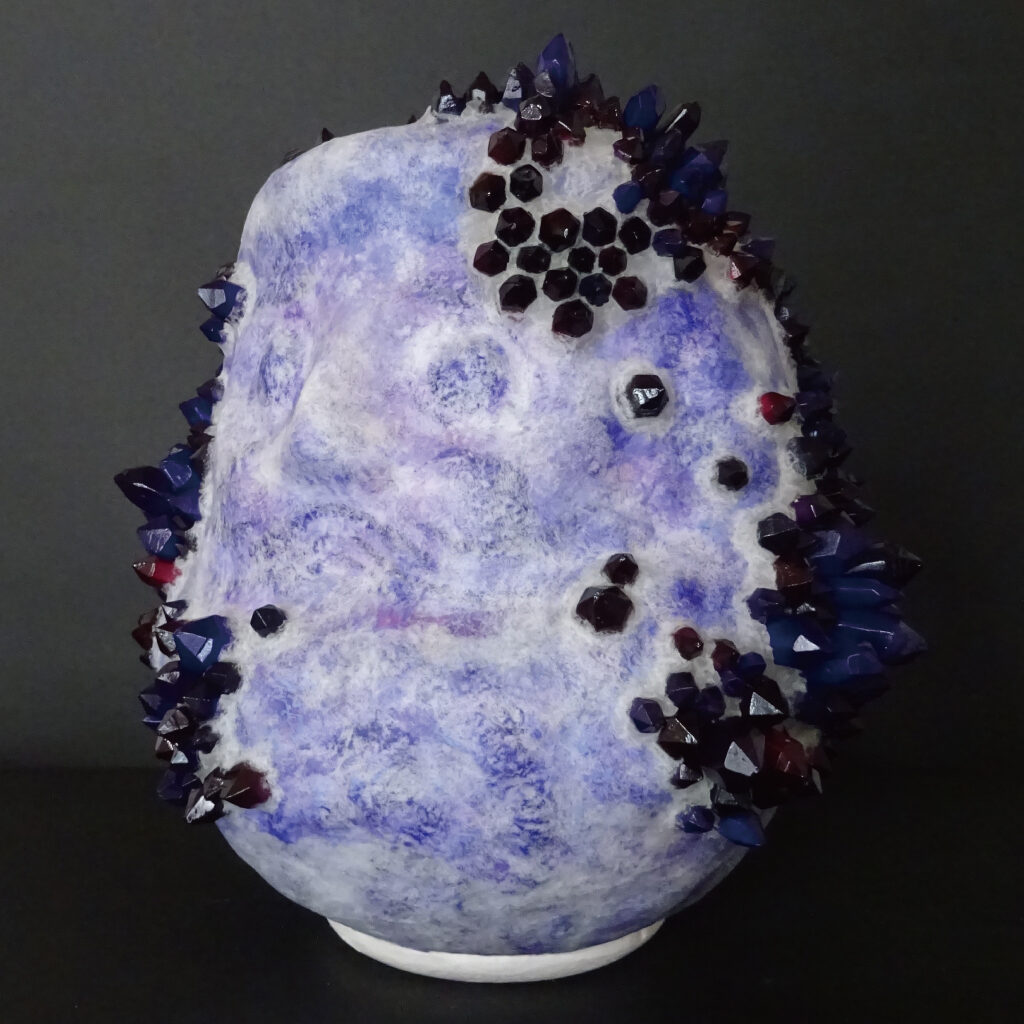

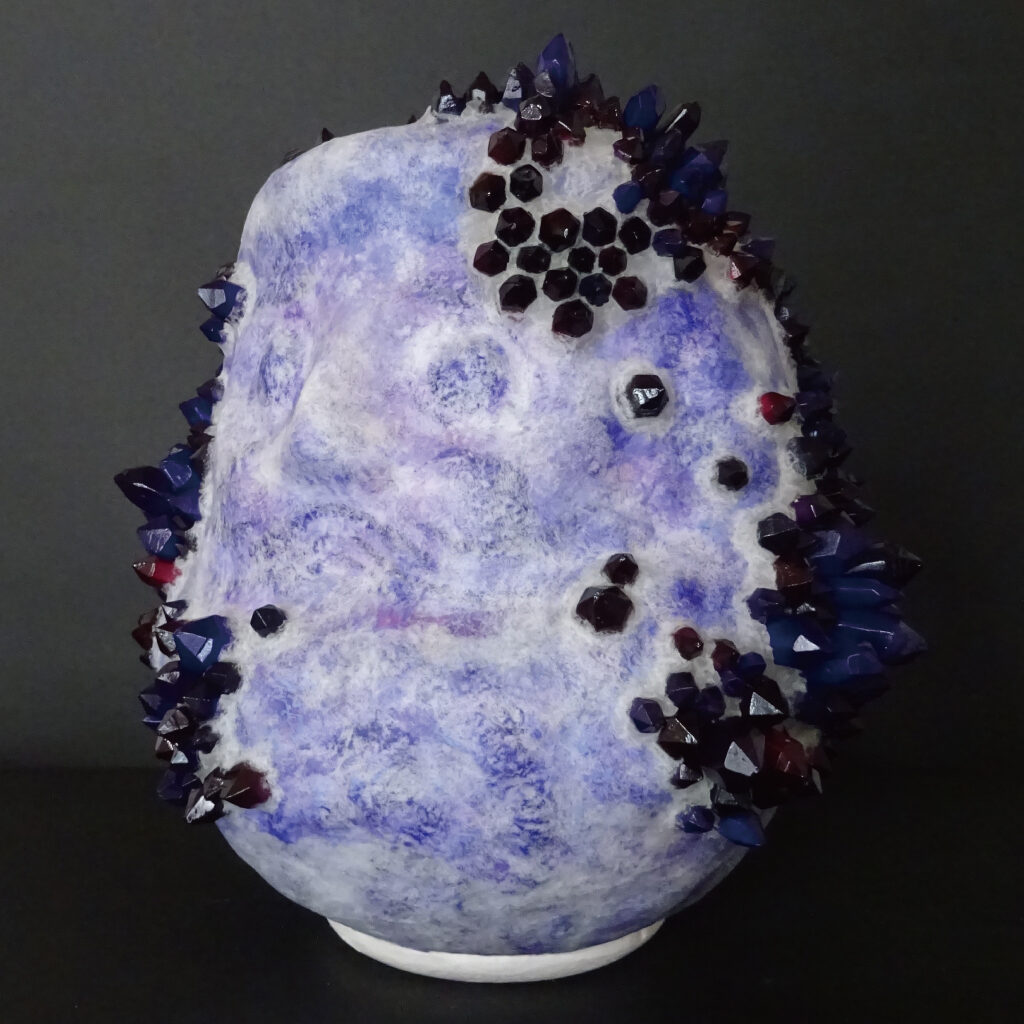

《石化シラカワダルマ》

カネコマスヲ

私は普段は陶を素材として、貝殻の化石から鉱物の結晶が発生したような造形を標本箱に納めるという作品を作っています。今回はアートだるま制作ということで、紫水晶をテーマに作品作りをしてみました。紫水晶は、心に平安をもたらし、行く手を照らし、不安や恐怖心を取り除き精神を安定させてくれる石と言われています。この作品は、不安の多い現代社会において明るい未来への希望の礎となればという思いで制作しました。

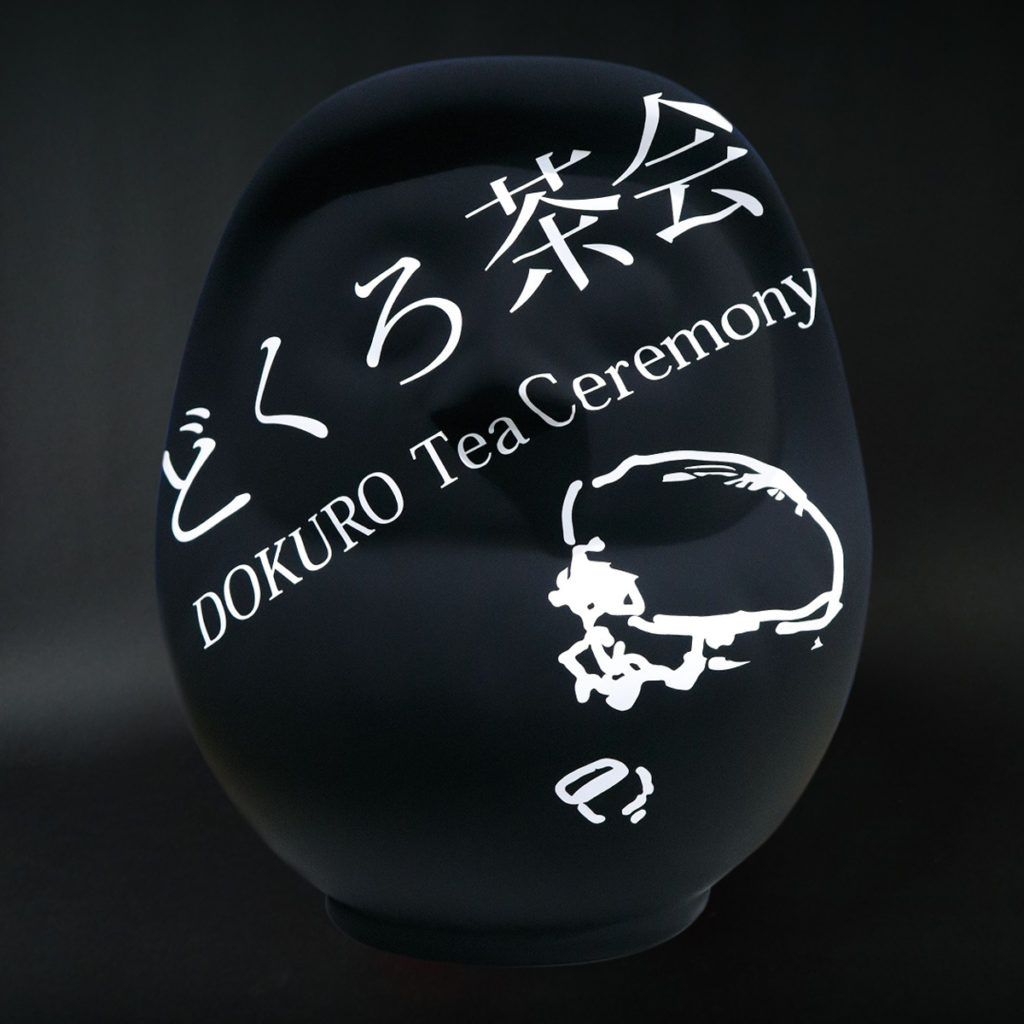

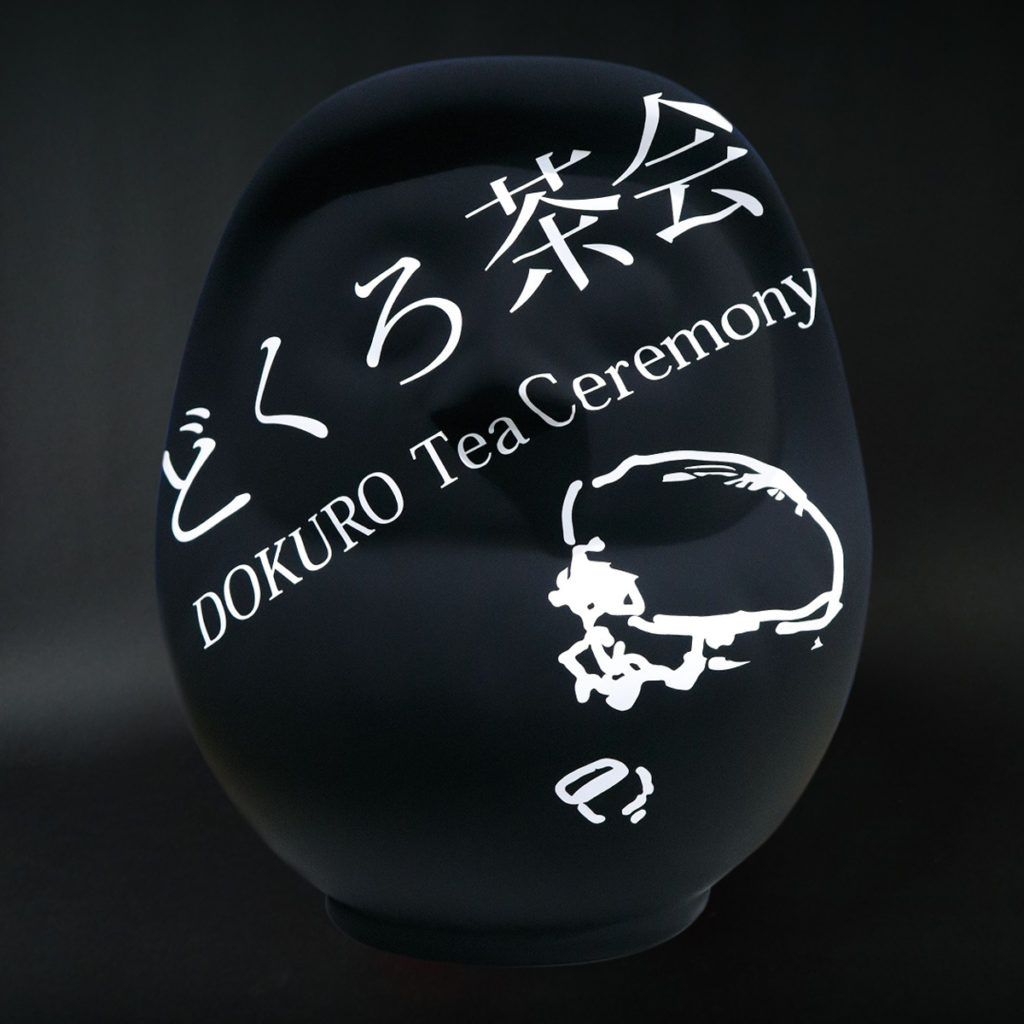

《どくろダルマ》

木下 史青

茶道の原型は、禅宗の祖 達磨の前で、僧侶たちが一碗の茶を飲み回す儀式だったといわれています。

どくろ茶会は、これまで福島ビエンナーレや日本各地で「鎮魂・祈りの茶会」として開かれ、今年は白河でぜひ開催をと願っていました。

コロナ禍の折「見えない」どくろ茶会ダルマが、亭主の身代わりとして、坐して祈ります。

白河だるまを3D計測し、画像データ張込みの上、完全無反射黒色で塗装仕上

※木下はどくろ茶会 亭主(遠州流茶道師範)

《だるまと達磨》

黒沼 令

縁起物、郷土玩具として日本中で親しまれ愛されている現代の「だるま」を、実在の達磨大師が知ったらどう感じるだろうか等と空想しながら、楽しく制作した。

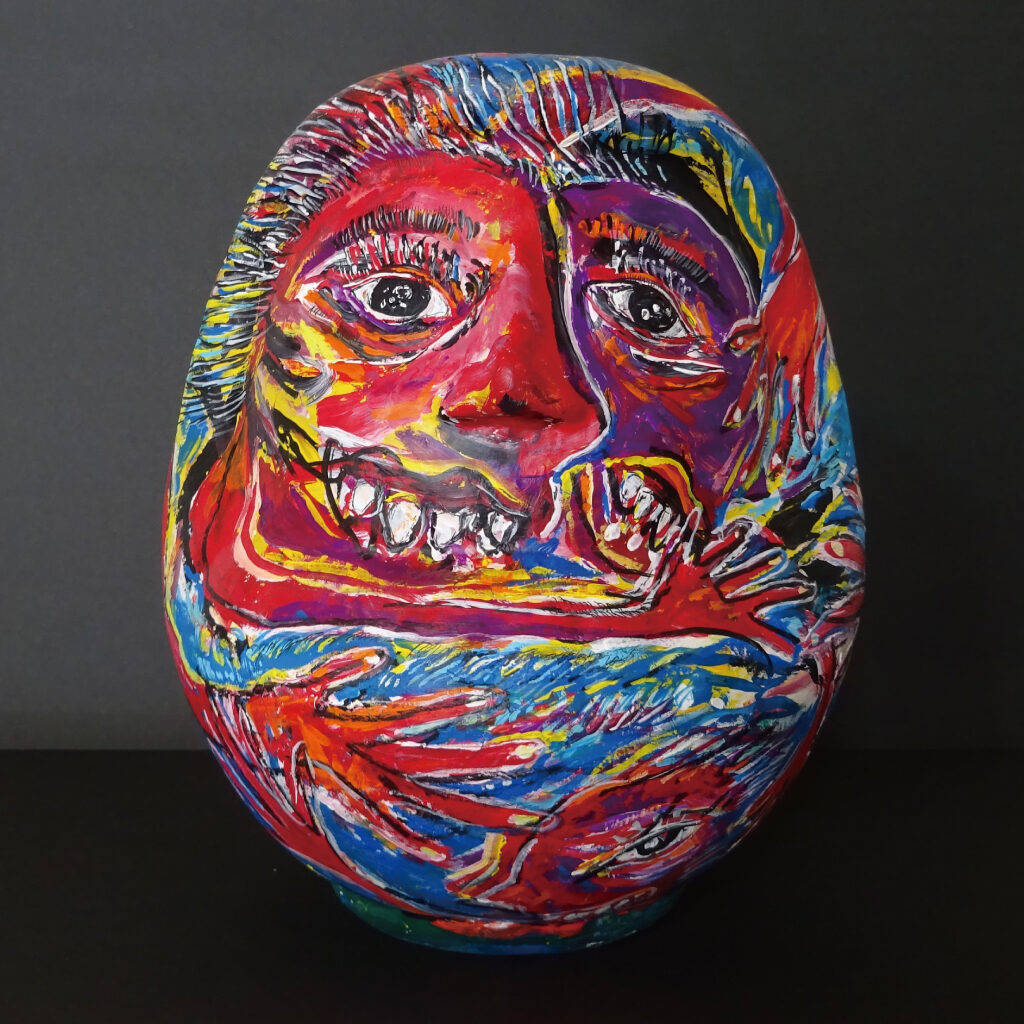

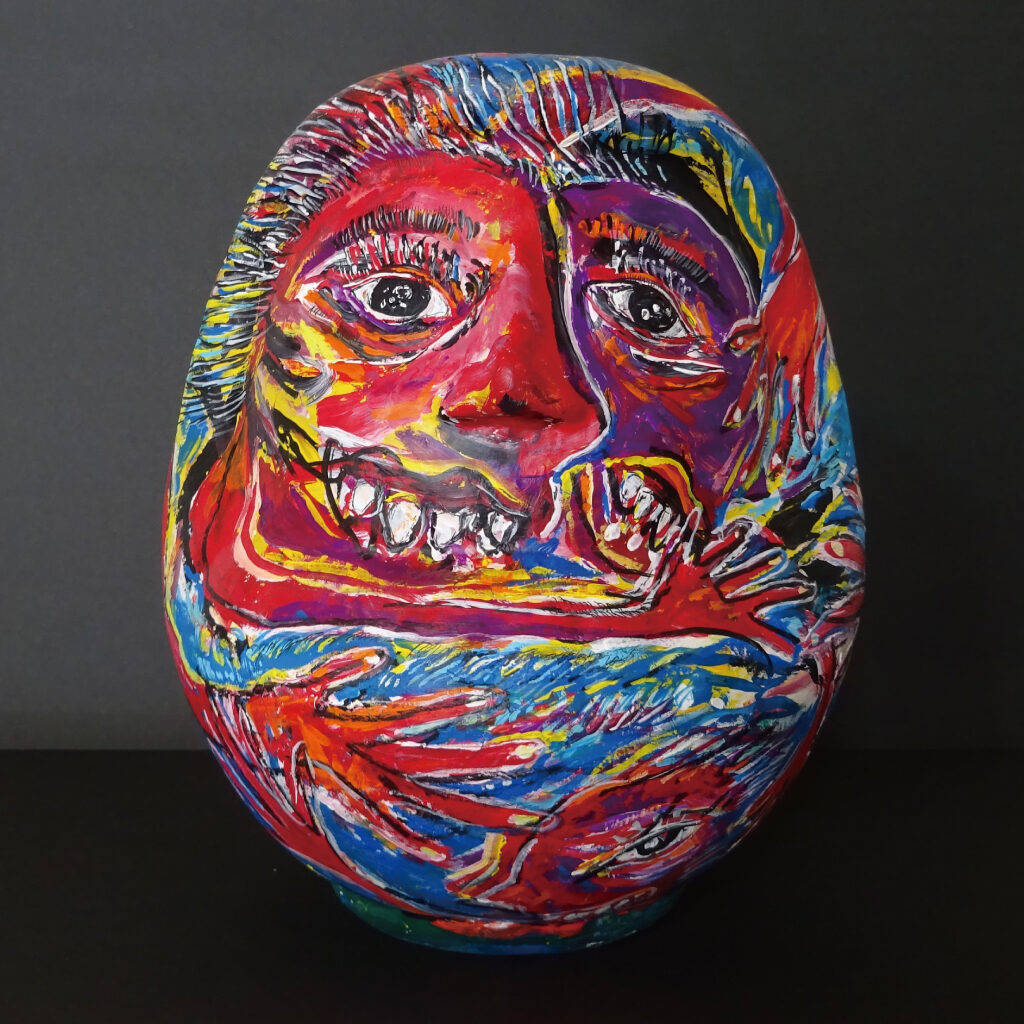

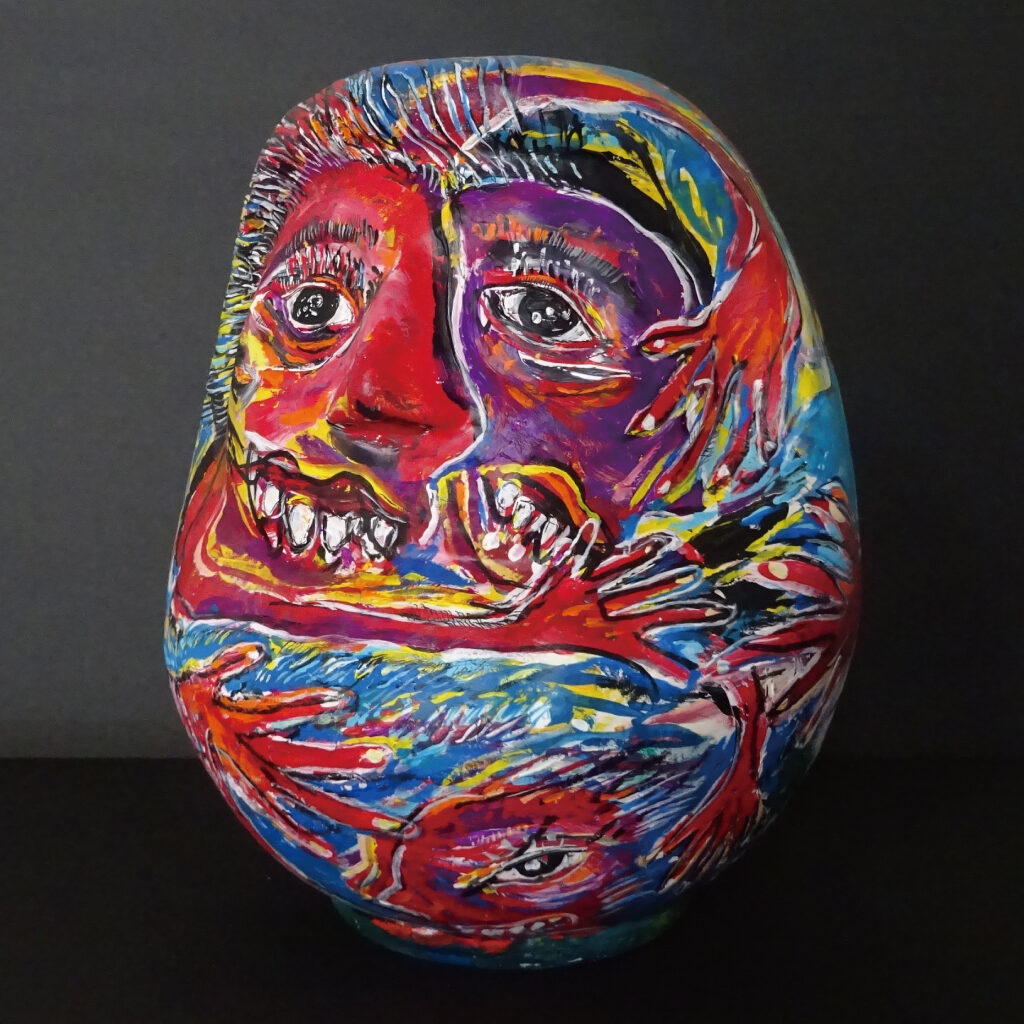

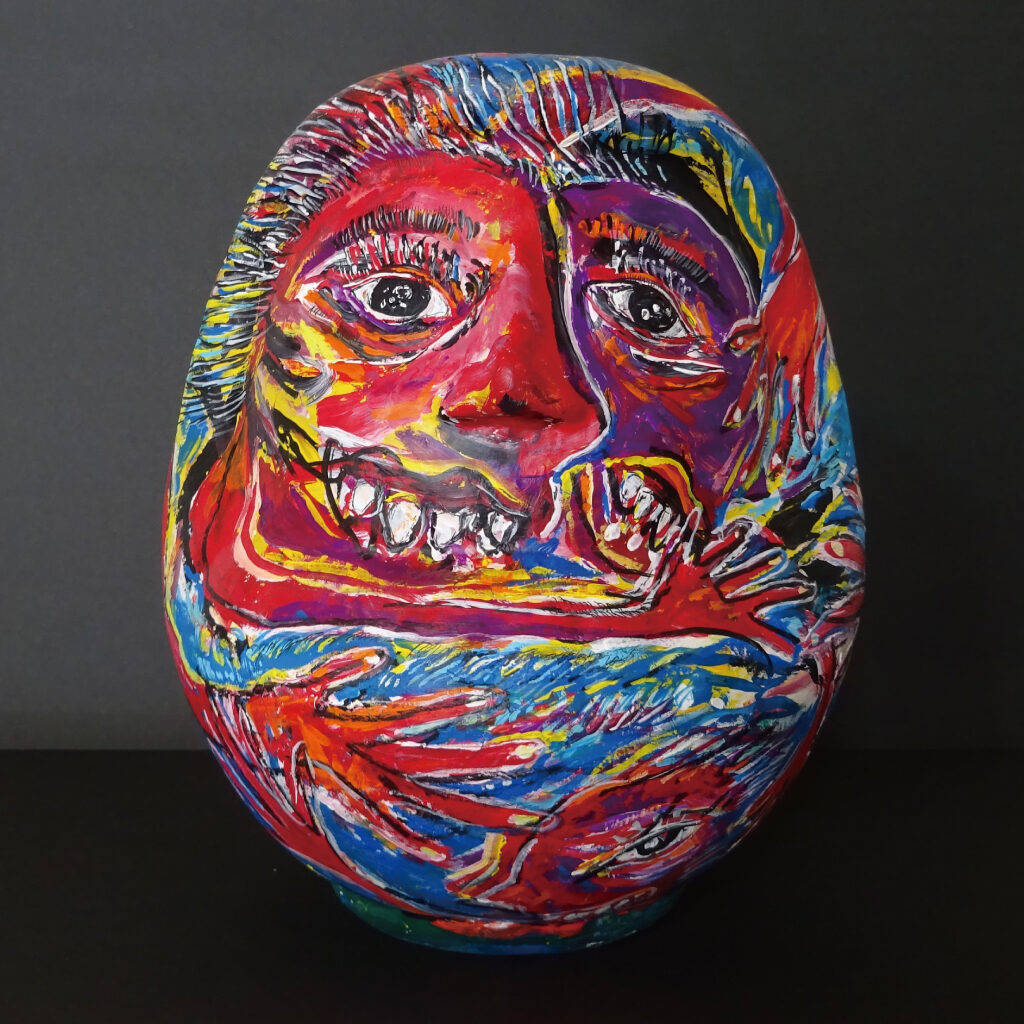

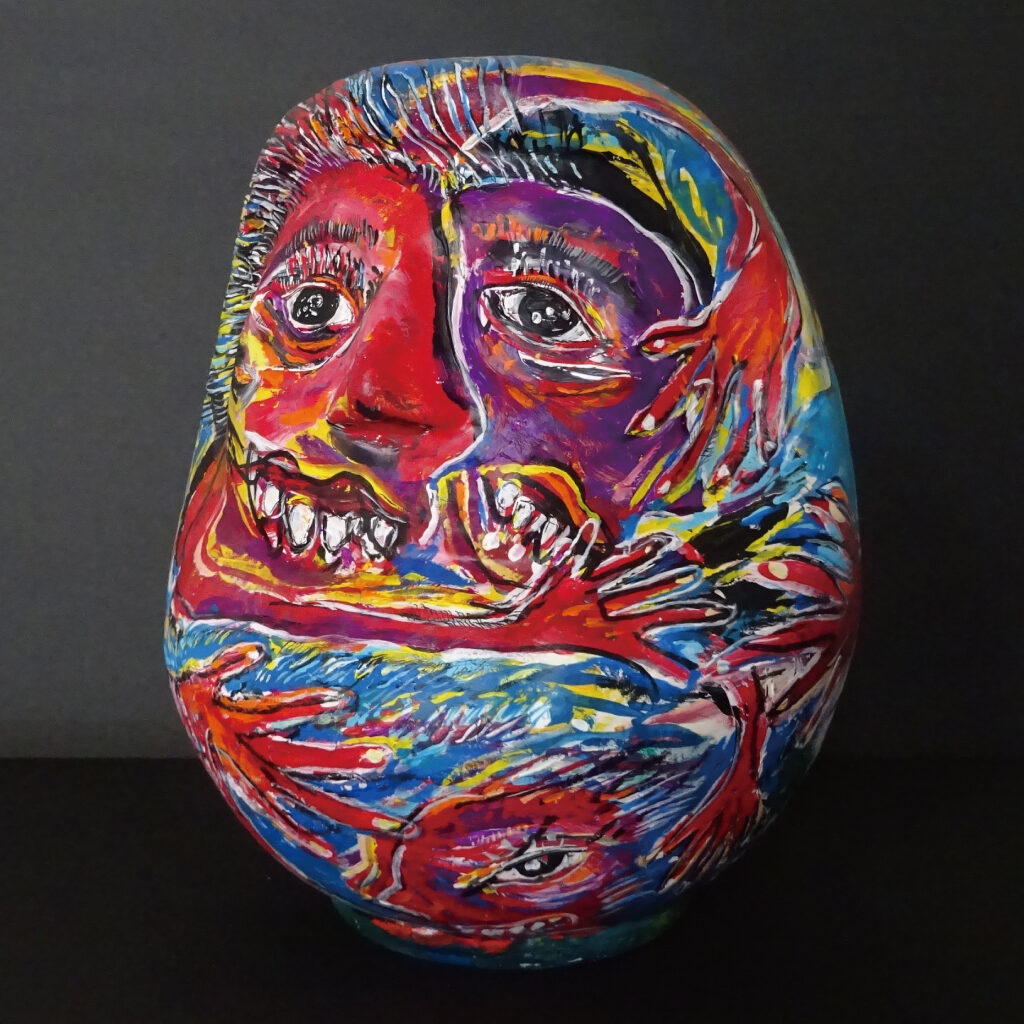

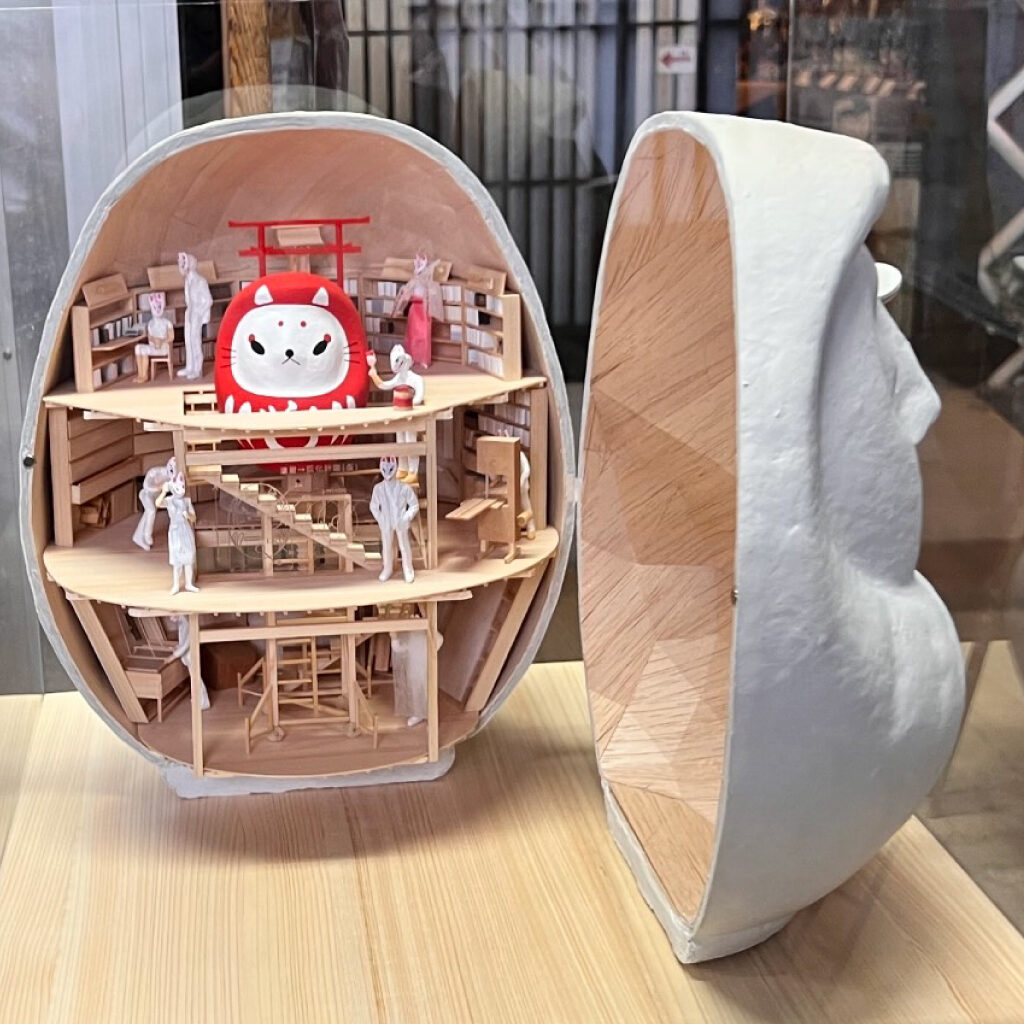

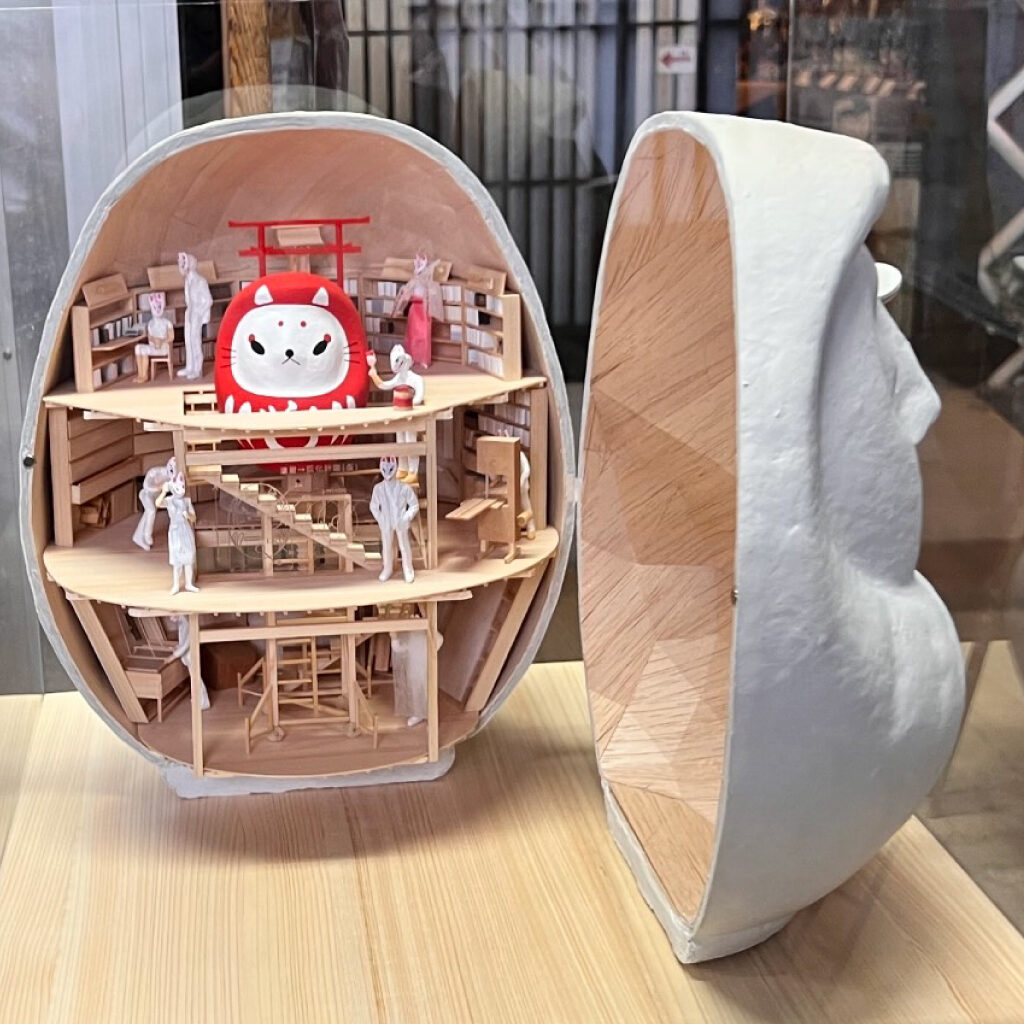

《だるまのなかの人間模様:ガシャガシャだるま》

小澤 基弘

だるま形態の地の世界のなかに、人間関係のガシャガシャする有り様を画き込んだ。達観するために壁に向かって座り続けただるま、でも頭の中は人間の愛憎劇に溢れていたのでは?頭の中がガシャガシャであるが故に、壁に向かって座り続けなければ救われなかったのだろう。だるまに対する私のこんな思いを表した。

アクリル絵の具、クレヨン、カラーペン等

2022年8月制作

《黒と白の山犬様だるま》

小松 美羽

とある日の深い夜に、私はふと鋭い獣の気配を感じた。

そっと目を覚まし、体を起こす。 闇の中で目を凝らし、虚ろな視界の先に集中していくと、山犬様が薄虹色に光って見えてきた。

その後に、ぱっと脳内に入ってきたイメージは、先頭を先導する白と黒の一対の山犬様と、そのお姿を追いかける私達だった。

歩き出したその先は、光っていた。

闇を蹴散らし、悪を振り払うようにして、山犬様は未来を行く。

私たち人間の近くでいつも見守って下さっている守護獣様たちと人間の絆を強くし、私なりの感謝と祈りの日々を形にしただるま様。

《メキシコの夢》

五味 太郎

真っ白なダルマを見たら、突然メキシコの骸骨を思い出したのさ。

メキシコの人は何故か骸骨が大好きで、お祭りの時などには、色を塗った

り飾り立てたりした骸骨がたくさん登場するのさ。それがなかなかキュートで愉快なんだ。で、骸骨に見立てたダルマに、メキシコの思い出を託したらこんなダルマが出来ました。

《GELON》

斎藤 岩男

「ある日、ゲロンは宇宙に行った。遠く、水と緑に満ちた惑星を見た。」

《地水火風空》

齋藤 千明

作品のテーマは、全てが循環する『空』です。

達磨の右目は『火』の熱さを左目は『水』の潤いと透明性、黒い肥沃な『地』を墨色で表し、

渦を巻く『風』は風食した形をイメージして彫りを施しました。

技法・素材

紙素材に石膏、エポキシ樹脂によるモデリング、アクリル絵の具で彩色

《空っぽとはかぎらない》

柴﨑 恭秀

ダルマは、本来は厄除けとしての役割を担っていたが、商売繁盛や家内安全、学業成就や選挙当選にまで範疇を広げている。豊穣や商売繁盛は、本来は稲荷の役割だったはずとして稲荷のきつねの精が奮起し、起死回生を目論んできつねのダルマをつくることにした。しかも灯台下暗しのダルマのなかで。今日もどこかのダルマのなかで、誰にも悟られないようにひっそりときつねダルマをつくっているかもしれない。

(きつねのダルマ工房は、3階建て)

1階は、主に紙漉き工房と製材した木材の倉庫。木箱には楮(こうぞ)と、糊として使用するトロロアオイが保管されている(最近はトロロアオイが手に入りにくい(きつね談))。

2階は、帯鋸による木枠の加工と組み立てで、組み立てた木枠に和紙を貼り、底付けを行っている。また、ダルマの企画開発もここで行っており、いまはダルマの縦横比を黄金比にするべきかを議論している。1階から3階までは中央が吹抜になっており、昇降式ローリングタワー(高所作業台)の上でダルマの組み立てと彩色を行っている。ローリングタワーは2階の押し棒の回転により昇降する仕組みになっている。

3階には稲荷神社が祀られ、巫女が3種の神器ならぬ稲荷の「4種の神器」(鍵・稲穂・玉・経典)を守っている。また3階は文献や様々な資料を集めた研究室にもなっていて、学芸員が常駐している。

きつねたちの通用口はダルマの左目で、ダルマは最初に右目を入れ成就したら左を入れるため、成就前の左目を出入り口として使用している。ここに梯子をかけて、夜寝静まったころに出入りしているらしい。

《太陽神と月神の誕生―日本神話より―》

鈴木 美樹

白河藩主松平定信公の号には「風月翁」があります。

日本神話をテーマに制作を続けてきた私は、月に関する神話をモチーフとしました。

月の誕生については『古事記』や『日本書記』に記されています。黄泉の国から戻ったイザナギは、冥界での汚れを洗い流し、左目を洗うと太陽(天照大神)が生まれ、右目を洗うと月(月読神)が誕生しました。

月は万物との関わりが深く、数々な逸話があり、美しく、魅力的な存在です。

《瓢々》

野沢 二郎

見る人の気持ちを受け入れるような包容力のあるダルマにしたいと思いました。世界には、今現在、悲しみに底に沈んでいる人もいるでしょう、意気揚々と歩み始めた人もいるでしょう。すべての人たちの気持ちを含む顔にしようと何度も修正している間に、見る角度によって多様な表情に見えるようになりました。また、すでに死んでいった過去の人々への思いを後頭部の、もう一つの顔で表現しました。アクリル絵の具を塗った薄紙をたくさん用意し、はさみで切って、ヤマト糊で貼って、制作しました。

《ボーダレスだるま》

灰原 千晶

ボーダーレスとは、境界がないのではなく、境界を分けられないこと。

どこを境界(線)として捉えるかは状況や各人次第であるし、誰もが異なった視座を持っているからこそ、そこに境界(線)はないと思うのではなく、他人の視点を尊重し発見し、学び、思考し続けて、自分の中で引き直し続けることが大切だと思います。

どこを境界と考えるか、常に考え続けることをテーマに作成しました。

赤と白の刺繍糸は朝10時の日の光が生む陰影を辿ったものです。

2色がだるまのマチエールを露わにして、差を導きますが、2色の間には無限のグレーがあるように、線を引き難い表情を作りました。

《ダルマさんかく、しかく、まる》

萩原 朔美

ダルマの鼻が三角で、目が丸いので、小学校の夏休みの宿題のように、丸、三角、四角を散りばめてみました。

《縁起物尽くしだるま》

福井 利佐

白河だるまの特色である「縁起物」でだるまに切り絵を施しました。

松竹梅でも一番格式高い「松」を配置し、羽ばたく様子が優雅な鶴をメインに亀も登場させ、

白河市の有名な桜で彩り、縁起物尽くしの様子を表しました。

《Art connects the past and the present. Art creates the future.》

船井 美佐

白河だるまの伝統的なモチーフとなっている

梅、松、竹、鶴、亀で顔を描き、

裏側には、白河を訪れて南湖公園のほとりで過ごした思い出を描きました。

アートは過去と現在をつなぐものであり、人々の中にまだ見ぬ未来を形作るものです。

イマジネーションの力で福島の新しい未来が作られていくことを祈ります。

《アマるま》

三沢 厚彦

白河には素晴らしい狛犬が沢山います。狛犬は強くて男性的なイメージを感じます。

だるまも男性ですが、女性的で優しさを感じさせる事ができないものか、、、。そんな思いでつくりました。

《鹿物そぶつ》

宗像 利浩

内面の充実の大事さ。

《繋ぐ・だるま》

山田 慎一

この地に錨(いかり)をおろしてから十余年、白河の人々には本当に感謝の気持ちでいっぱいです。

製作の中でだるまの表情や構造を知り、あらためて白河市の歴史と文化にふれることが出来たように感じます。

歴史ある白河だるまを陶器で作るにあたり人々の心を繋いできただるまを、大堀相馬焼と白河市を繋ぐものにしたいという思いを込め製作致しました。

真っ白な彩色前のだるまも非常に美しい造形をしていて、そこにいくつもの感情が見えるような錯覚をおぼえます。

作品はその素朴な風合いを残し、見る人それぞれに表情を想像してもらえるよう白・黒・青ひび釉で仕上げました。

《鉄達磨2020》

ヤノベケンジ

今回の芸術祭では白河のヒーロー「ダルライザー」の鉄鎧を制作するコラボをさせていただきました。

この「だるまアート」も同様のイメージで、張り子で作られた達磨の上に鉄を溶接し鎧のごとく被いました。

底の部分を球体化し転んでは起きる達磨の機能も持たせました。

右目は願いが成就したときに水晶玉を入れる事ができます。

素材:鉄 溶錬水晶

《松平定信公筆「達磨図」オマージュ》

渡邊 晃一

本作は定信公が白河で描いた「達磨図」(1784年)のオマージュの作品です。

「白河だるま」は、松平定信公が「市民の生活をより元気に」という想いから生まれたとされています。

見えない「気」を見えるようにするという自身のテーマから、「だるま」を夜光塗料で彩り、写真のポジをネガに逆転すると、定信公の「達磨図」の色彩となる作品に制作しました。

《赤い傘と白い竿(雲南の野生のキノコ)》

王 尽遥

雲南省は、復雑な地形と独特な恵まれた気候条件により、豊富な野生の食用キノコの資源を育んでいる。そのため、雲南省の野生のキノコは全世界の食用キノコの品種の半分以上を占めており、「真菌王国」〔真菌類のキノコ王国〕と呼ばれている。

作品「赤い傘と白い竿」は、野生のキノコの外観を表したもので、ダルマに描かれた一本一本のキノコは、雲南省に実在する野生のキノコの品種である。キノコの色が鮮やかなほど毒性が強く、ダルマの表情も険しく擬人化されており、毒があることへの驚きを表している。